Miku

Mikuこんにちは。オーストラリアで幼児教育に携わって16年余り。

皆さんは、オーストラリアの貧困問題について聞いたことはありますか?

毎年9月の初めに、National Child Protection Week (全国児童保護週間)が来ます。

この期間は、どこのオーストラリア各州を超えて、親、教師、コミュニティーのリーダーに向けて

多くの研修が催されます。

私も教師として、毎年、児童虐待などの知識と理解、そして経験を深め、

子供たちの異変に気が付く必要性があるため、研修やセミナーなどを積極的に受けています。

2021年度に受けたオンラインの研修が、

とても心に残り納得させられたので、皆さんにもシェアしたいと思います。

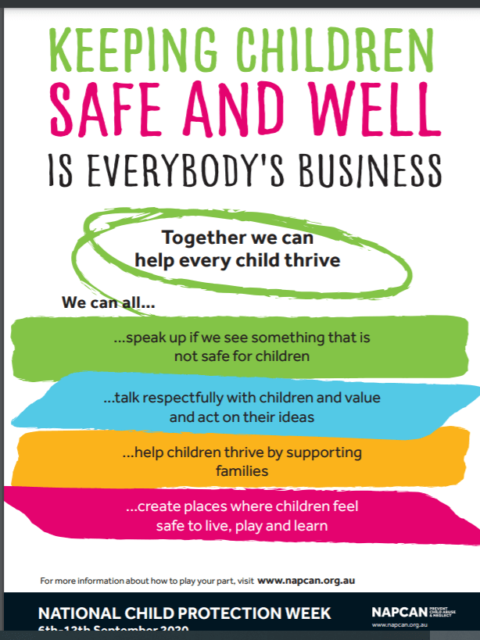

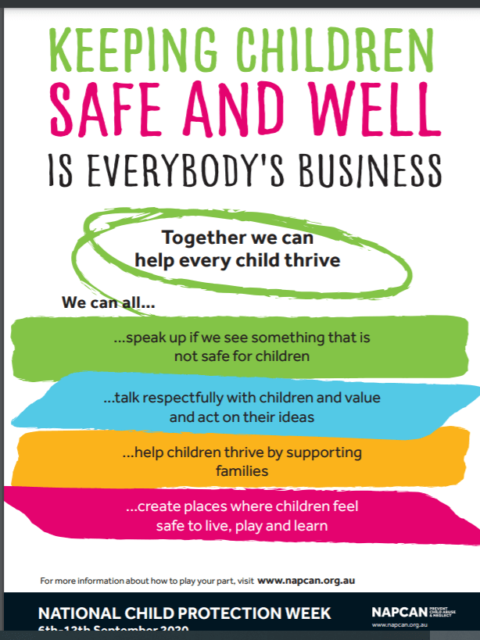

子供たちの安全と健全さを守り続ける使命

これが、2021年度のモットーが描かれたポスターです。

”子供たちの安全と健全さを守り続けることはみんなの使命”

といったところでしょうか。

皆が

⋆子供たちにとって安全でないことを見たら声を上げる

⋆子供たちと尊敬をもって会話し、彼らのアイディアにを

価値を見出し行動にする

⋆家庭をサポートすることによって、子供たちが

成長繁栄するよう手助けする

⋆子供たちが安全で、生き生きと遊び、学べる場所を提供する

全て、基本的な権利に聞こえますが、

広いオーストラリア全土では、

これらが保証されていない、まだまだ人権を無視されて生活を余儀なくされている子供たちがいる

ということが、今年のモットーから読み取れますね。

5人に1人の子供が貧困層

全国児童保護週間は、今年で30周年を迎えたと、今回サイトに行ってみて初めて知りました。

同時に、30年たった今でも、子供たちのを取り巻く家庭環境、貧困、虐待、経済的不公平さなどの現実は改善されず、

今でも、オーストラリア国内を統計的にみると、

6.7%が裕福層で、18.4%が貧困層になる

と研修でデーターが出ていました。Reference by Centre for community Child Health, by Professor Sharon Goldfield

5人に1人の子供は、社会的、経済的理由で

貧困層のままで大人になるということです。

そんなことはない、教育、本人の向上心によって、どうにでも人生は変えられると、

信じたいところですが、Goldfield教授の説明によると、

Once a child falls behind, he or she is likely to remain behind…

Impoverished early environments are powerful predictors of adult failure on a number of social and economic dimensions.(Quote by James Heckman, 2006)

”一度子供に社会からこぼれ落ちると、その子供は、そのまま、

落ちたままになる可能性になる…

貧しい幼児期の環境は、社会的および経済的側面から、

大人になった時の失敗を予測する強力な因子になる。”

この引用文は、限りない可能性を秘めた、子供たちの成長と将来を願って日々、

彼らと接している私にとっては、

厳しい現実に響くと同時に「ああ、やっぱりそうか」という気持ちもありました。

体験上、生活環境、貧困、虐待などの悪循環はジェネレーションを超えて、

次世代でも繰り返してしまうことを知っているからです。

でも、じゃあ、社会的、経済的に恵まれていない子供たちをそのままにしておいたら、

問題はいつまでも、解決しないのです。

私がオーストラリアでいろいろな人に巡り会って、知った現実について書いている記事があります。

オーストラリア内の、家庭内暴力は私たち日本人が考えているよりも

ずっと深刻で根深い社会問題です。

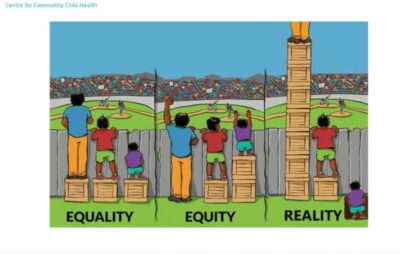

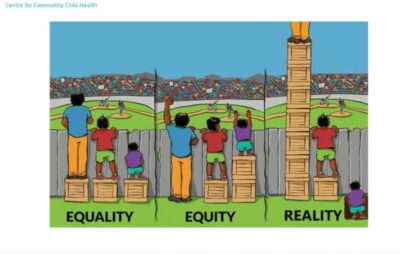

Equality(平等さ)と Equity(公平さ)の違い

今日の、研修で、もう一つ、納得して、私自身も心にとめて保育しようと再確認したことがあります。

よく幼児教育界の研修で見るモットーですが、次のポスターがズバリ、的確に表現しています。

これは、

左側の絵が 平等さ

中央の絵が 公正さ

右側の絵が 現実社会

を表しているそうです。

私たち大人は、何でも平等にという言葉を使いたがります。

でも、それぞれの特異性や、違いを考えずに、

全ての人に同じものを与えることは、

実は平等に見えて、万人には優しくないのです。

その人それぞれに合った、助け、教育用品、経済的な援助などを与えてこそ、

初めて、公正さが出る。それを表しているのが、中央の絵です。(Equity)

教師として、30人の子供たちを教育していく上で、

どれくらい子供のバックグラウンドを考えて、

公正な機会、手助け、思いやりを与えているでしょうか…

十分なサポートを施しているでしょうか。と考えさせられる絵です。

そして、一番右側の絵(Reality)。

一目見て不公平さ、誰もが不平等とわかる絵が、

今のオーストラリアの現状だと説明を受けました。

必要のないほどの高さの踏み台に乗った6.7%の裕福層と、

ゲーム観戦を少しも見ることも、踏み台一個さえも与えられない18.4%の貧困層にいる子供たち。

教師として、一番右側の絵のような家庭環境で育った子供にたいして、どのような心掛けで

接することが必要でしょうか?

安心してお友達と関わったり、先生の話をじっくりと座って聞いていられるような、

身体的、環境的、心理的なサポートがどこまで受けられているのでしょうか?

学ぶまえに、住、食、衣で困っていることはないでしょうか?

家にかえったら、愛するお母さんが、家庭内で暴力を受けたりしていることはないでしょうか?

考えさせられます。

今後の社会問題、怖い推測‐メンタルヘルスは増加傾向になるという推測

最後に、オーストラリアはメンタルヘルス(精神的疾患)に問題のある人が多い国でもあります。

16歳あたり、思春期から、精神のバランスを壊したり、病的な疾患になる率が高くなると、

うちの息子が高校生の時、父兄あてのワークショップに行き、知りました。

オーストラリア政府の発表している ”The Mental Health of Children and Adolescents – 子供と思春期児童のメンタルヘルス”のレポートを見ました。

コロナ禍以前のデータでしたが、社会的、経済的に不利な環境にいる子供たちの発病がいかに多いか、

一番、不利な立場の統計に挙げられていた、無職のシングルペアレントの家庭の子供たちでは、

約30%もメンタル疾患を占めているというデータが出ていました。3人に1人の割合です。

データを見せながら教授は、

「このデータが、あくまでもコロナ危機以前のものであって、今回のコロナ禍による影響で、職を失い、家族が壊れ、精神のバランスを崩した人たちがこれからもっと増える。

このデータはこれからもっと、高くなるのです」と強調していたのが、

とても印象的でした。

そんな、社会にならないよう、他人のことには、口出ししないとか、

自分には関係ないという態度でなく、

私たち一人一人ができることを再確認し、子供たちを守っていけるよう、勇気をもって行動したいものです。

このサイトを訪れてくださったあなたに、サムネイルのポスターの言葉を、心にとめてほしいです。

今日あなたがするささやかな事…

微笑み、耳を傾けて聞く、話す、聞えてくるもの、遊び、気づくこと。

それらは全て、子供の明日に関わるものです。